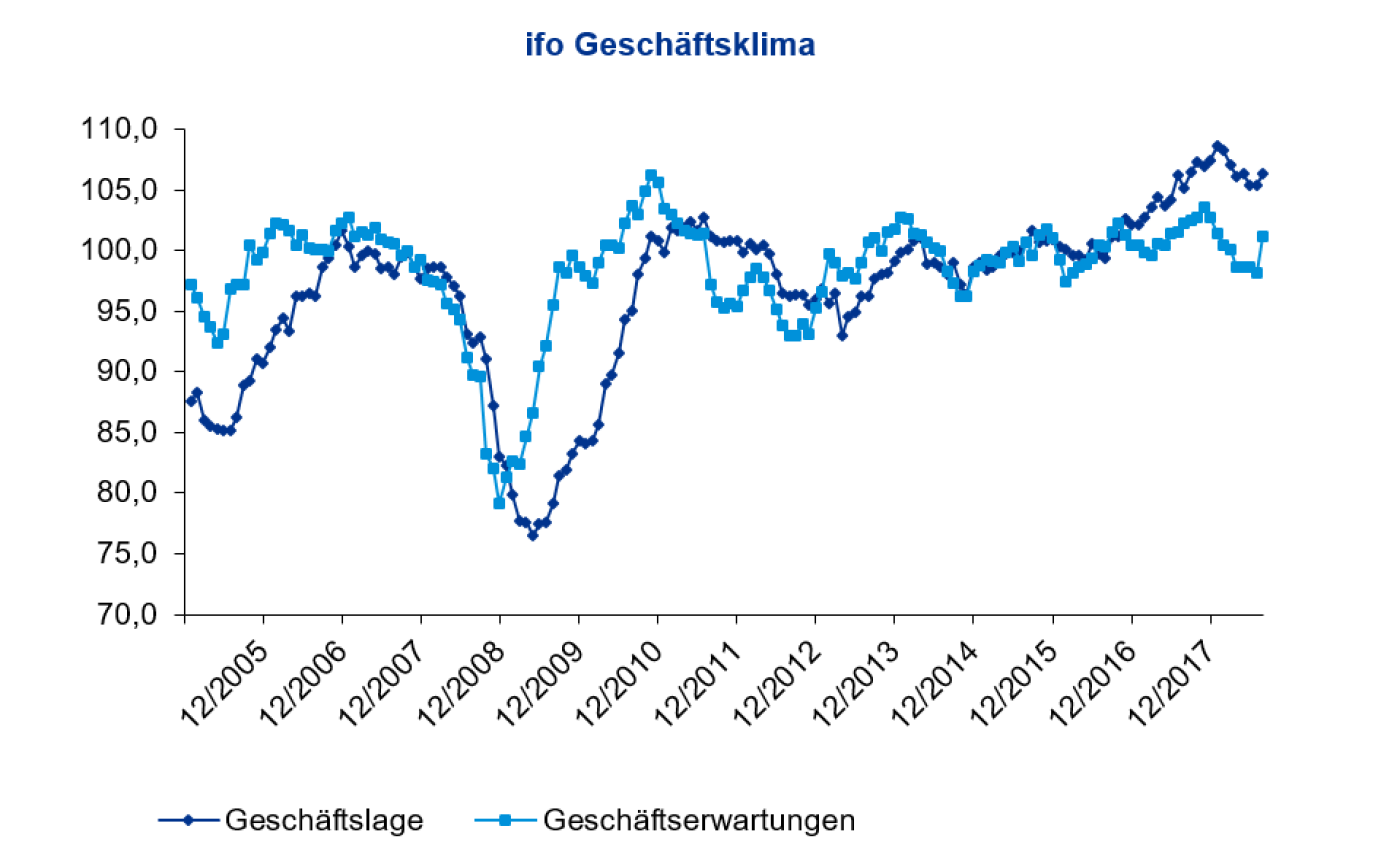

Da die Lage den Erwartungen häufig folgt, deutet die Diskrepanz eigentlich auf eine Rezession in den Folgemonaten hin. Doch das tut sie schon seit fast einem Jahr, und eine Abkühlung der Wirtschaft ist nicht zu erkennen.

Des Rätsels Lösung? Die neue Geopolitik

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sahen wir kontinuierliche, wenn auch zuletzt mitunter quälend langsame Verbesserungen des Freihandels, also des weltwirtschaftlichen Grundgerüsts. US-Präsident Trump hat den Rahmen der denkbaren Zukunftsszenarien erheblich erweitert. Seine konfrontative Strategie umfasst horrende Zölle ebenso wie freien Handel in bisher unbekanntem Maße.

Die deutschen Unternehmen steuern durch eine binäre Zukunft. Werden Importzölle auf Autos erhoben oder sie gänzlich eliminiert? Ein bisschen wie bei Schrödingers Katze wissen die Unternehmen erst beim Blick auf die Geschäftszahlen, welche Zukunft – Handelskrieg oder Freihandel – zur Gegenwart wurde.

Eine Strategie, die aufgeht

Die große Frage ist, wie Unternehmen auf dieser Basis planen sollen. Dazu ist es unerlässlich, sich näher mit dem Vorgehen der US-Regierung auseinanderzusetzen, denn sie bestimmt mehr denn je, wenn auch natürlich nicht exklusiv, die Weltkonjunktur.

Handel mit dem Iran? Weitestgehend unterbunden durch US-Sanktionen. Produktion in Mexiko für den NAFTA-Raum? Neue Spielregeln durch den Deal zwischen Mexiko und den USA. Investitionen in den Produktionsstandort China? Beeinflusst durch US-Zölle. Währungskrise in der Türkei? Angeheizt durch Druck der US-Regierung.

Unter Donald Trump sind die USA stärker bereit als zuvor, ihre inhärente Macht zu nutzen. Verhandelt wird nicht der Kompromiss, sondern der vorab geschürte Konflikt. Zudem wird das Gegenüber möglichst stark vereinzelt.

Forderungen akzeptieren, Boom bewahren

Bislang ist es eine Strategie, die aufgeht. Beispiel sind dafür das Handelsabkommen mit Südkorea (statt des multilateralen TPP) und die Übereinkunft mit Mexiko (statt des trilateralen NAFTA). Die „Partner“ werden dabei gegeneinander ausgespielt. Und natürlich ist am Ende kaum ein Land bereit, nicht klein beizugeben angesichts des skizzierten Bedrohungsszenarios. Das ist auch der Grund, warum bislang die negativen Erwartungen nicht zum Tragen kamen und der Boom gewahrt bleibt.

Selbst China hat in den vergangenen Wochen bemerkenswerte Zugeständnisse gemacht, um das Wachstum nicht zu gefährden. Unter anderem können ausländische Finanzkonzerne jetzt ohne Beschränkungen in chinesische Banken und Vermögensverwalter investieren. Zudem solle geistiges Eigentum besser geschützt werden.

Krisenplanung unerlässlich

Die Gefahr ist, dass sich Unternehmen daran gewöhnen, dass die USA sich mit ihren durchaus wirtschaftsfreundlichen Forderungen durchsetzen. Dieser Gewöhnungseffekt lässt sich aus den zuletzt leicht gestiegenen Geschäftserwartungen ablesen. Dabei wäre es falsch, die Krisenszenarien ad acta zu legen.

Zölle auf einen Großteil der China-Importe wurden schon mehrfach angekündigt, weshalb eine gewisse Abstumpfung eingetreten ist. Doch tatsächlich wird die Umsetzung konkreter. Seit Anfang Juli prüft das US-Handelsministerium formell die Einführung von 10-prozentigen Zöllen auf Einfuhren in Höhe von 200 Milliarden Dollar. Die selbst genannte Minimalfrist zur Prüfung von zwei Monaten läuft Anfang September ab.

Schwelender Handelskrieg und Gefahr eines No-Deal-Brexit

Dass Zölle eingeführt werden, halte ich für durchaus wahrscheinlich. Denn das Handelsdefizit zwischen den USA und China ist nach wie vor beträchtlich. Der grundlegende Kampf um die Technologiestandards der Zukunft, der wesentlicher Teil des Disputs ist, ist ebenfalls ungelöst.

Auch das Warenhandelsdefizit mit der EU, allen voran mit Deutschland, schrumpft nicht. Ich würde nicht darauf wetten, dass die Beschwichtigungstaktik, wie sie die EU in Bezug auf den Import von Sojabohnen und Flüssiggas gefahren hat, noch lange funktioniert.

Zudem droht ein No-Deal-Brexit, der mittlerweile selbst laut Premierministerin Theresa May denkbar ist und kein Weltuntergang sei.

Aufziehende Krise in den Schwellenländern

Dass der lange Aufschwung tatsächlich akut gefährdet ist, zeigen die Emerging Markets, also die aufstrebenden Wirtschaftsnationen, auch Schwellenländer genannt. Parallel zu steigenden Zinsen in den USA und der damit einhergehenden veränderten Risikobewertung fallen die Währungen von Ländern wie Brasilien, Argentinien, Indien und Russland moderat bis rasant.

Alternativen sichern

Bemerkenswert ist, dass die Bundesregierung das Risiko für die deutsche Wirtschaft zu streuen versucht und nach zwei Devisen zu handeln scheint: einerseits „Märkte und Einfluss sichern“ und andererseits „Neue Partnerschaften schließen“. Deutlich wird dies mit Blick auf:

- die Türkei – deutscher Staatsbesuch des türkischen Präsidenten am 28. September,

- China – deutsch-chinesische Regierungskonsultationen,

- den Südkaukasus – Bundeskanzlerin Merkel besucht Georgien, Armenien und Aserbaidschan,

- den Iran – EU-Abwehrgesetz gegen US-Sanktionen,

- Japan – im Oktober der erste Besuch eines deutschen Wirtschaftsministers seit 2008 und

- Afrika – mit der Afrika-Initiative und den Besuchen von Angela Merkel in den afrikanischen Ländern Senegal, Ghana und Nigeria im August.

Deutsche Unternehmen sollten diese Initiativen für sich nutzen und intensiv die Erschließung von Märkten vorantreiben, die sie bislang als zu irrelevant abgetan haben. Dies erhöht die Diversifizierung und ist nötig, um von künftigen Wachstumschancen zu profitieren.

Klärung des Schwebezustandes

In jedem Fall dürfte die vom ifo Institut gemessene Diskrepanz zwischen Geschäftslage und Geschäftserwartung alsbald vorüber sein. Sollte sich die Politik der US-Notenbank, der Federal Reserve, nicht überraschend ändern, werden die Schwellenländer die weltweite Nachfrage drücken und damit auch die Geschäftslage der exportorientierten deutschen Unternehmen eintrüben.

Materialisieren sich zusätzlich die politischen Risiken wie No-Deal-Brexit und Protektionimus, dann wird es sogar kräftiger bergab gehen. Wohl denen, die auf ein modernes Risikomanagement mit Szenarioanalysen setzen.