Nature Credits bringen Biodiversität auf den Finanzmarkt

Mit Naturgutschriften privates Kapital für den Naturschutz mobilisieren

Keyfacts:

- Nature Credits machen messbare ökologische Verbesserungen handelbar und schaffen neue Anreize für private Investitionen in Biodiversitätsprojekte.

- Die EU-Kommission treibt mit ihrer Roadmap die Entwicklung eines Nature Credits Marktes voran und setzt auf hohe Standards für Qualität und Transparenz.

- Ob als Finanzierer, Intermediär oder Käufer – Banken und Investoren können aktiv an der Etablierung des Systems mitwirken und sich als Vorreiter positionieren.

Was haben das deutsche Wattenmeer, ein Korallenriff vor Belize und Torfmoore in Kongo gemeinsam? Sie alle erbringen Leistungen, ohne die unsere Wirtschaft nicht funktionieren würde – und doch tauchen sie in keiner Bilanz auf. Laut dem World Economic Forum hängen über 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung direkt von intakten Ökosystemen ab: von Bestäubung, sauberem Wasser, fruchtbaren Böden. Der fortschreitende Verlust an Biodiversität gefährdet diese Grundlagen – und damit auch die wirtschaftliche Stabilität.

Das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) beziffert den jährlichen Finanzierungsbedarf für den Erhalt und die Wiederherstellung von Natur auf rund 700 Mrd. USD. Klar ist: Öffentliche Mittel allein werden nicht ausreichen, diese Lücke zu schließen. Es braucht privates Kapital – und neue Finanzierungsmechanismen, um es gezielt zu mobilisieren.

Nature Credits – oder auf Deutsch Naturgutschriften – gelten als vielversprechender Hebel. Sie machen messbare ökologische Verbesserungen handelbar und können gezielt Investitionen in Naturprojekte lenken. Als Ergänzung zu Carbon Credits bieten sie das Potenzial, naturbasierte Lösungen in großem Maßstab zu finanzieren. Voraussetzung dafür ist ein verlässliches Fundament, das Qualität, Transparenz und ökologische Integrität gewährleistet. Einen solchen Rahmen skizziert die Europäische Kommission in ihrer im Juli vorgestellten Roadmap zu Naturgutschriften.

Was sind Nature Credits?

Nature Credits sind freiwillige Instrumente, die den Schutz und die Förderung der Natur finanziell unterstützen. In einem Nature Credits System wird die erbrachte Wirkung von Naturschutzmaßnahmen zunächst quantifiziert und dann handelbar gemacht.

Wie funktionieren Nature Credits?

Das Konzept ist dabei nicht neu: ähnlich wie bei CO2-Zertifikaten erwerben Unternehmen und Organisationen Credits, um z.B. Naturschutz-Projekte zu finanzieren und somit privatwirtschaftliches Kapital mit Naturschutz zu verbinden. Es steht jedoch nicht die Reduktion von Treibhausgasen im Fokus, sondern der Erhalt und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt – also jener natürlichen Grundlagen, auf denen unsere Wirtschaft aufbaut.

Während die Klimakrise vor allem im hohen Kohlenstoffausstoß ihre Ursache findet, ist die Biodiversitätskrise weitaus vielschichtiger: Landnutzungsänderungen, Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung und invasive Arten tragen zur Zerstörung von Lebensräumen und somit dem Verlust unserer Artenvielfalt bei. An diesen Ursachen können Biodiversitätsprojekte ansetzen und beispielsweise durch die Renaturierung von Lebensräumen, der Schaffung von Biotopen oder der Anlage von Blühwiesen dem Verlust der Artenvielfalt entgegenwirken. Dabei geht es nicht um die Kompensation einzelner lokaler Maßnahmen, sondern um die Schaffung neuer Projekte zur Wiederherstellung, Förderung und dem Schutz gesamter Ökosysteme.

Welche Akteure treiben Nature Credits – und wie greifen ihre Rollen ineinander?

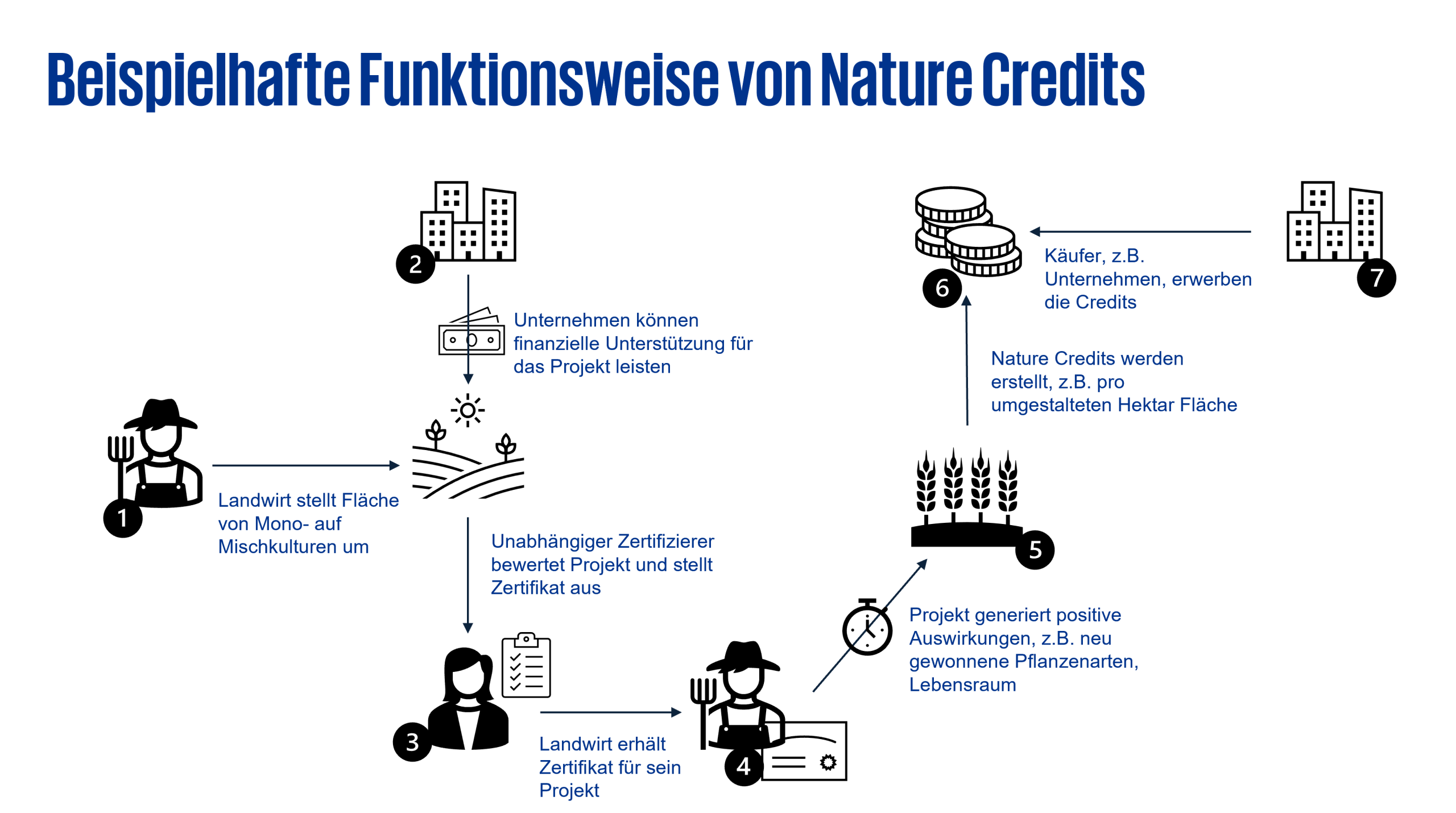

In einem Nature Credits System wirken verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Interessen und Beziehungen in einem meist mehrstufigen Prozess (siehe Abbildung 1).

Zunächst wird, meist von einem Landwirt oder Landbesitzer, eine Fläche bereitgestellt, die sich für biodiversitätsfördernde Maßnahmen eignet, beispielsweise durch Umstellung auf Mischkulturen, die Anpflanzung von Blühstreifen oder auch Agroforstsystemen.

Unternehmen haben die Möglichkeit, als Investoren die Projekttätigkeiten wie etwa die Bepflanzung, Pflege und das regelmäßige Monitoring finanziell zu unterstützen.

Ein unabhängiger Zertifizierer bewertet anschließend das Design, die Implementierung und Wirkung des Projektes und stellt ein entsprechendes Zertifikat aus. Diese Zertifizierung hilft, die natur-positiven Investments zu strukturieren und katalysieren, indem eine Basis für darauffolgende vertragliche Zahlungen gelegt wird. Außerdem garantiert sie die Qualität der Projekte, minimiert Risiken für die Käufer und hilft, Vertrauen zu den Stakeholdern aufzubauen.

Über den Lebenszyklus des Projektes generiert dieses natur-positive Auswirkungen und es werden schließlich handelbare Credits erstellt, das heißt die Wirkung der Projektaktivitäten wird monetarisiert. Wie diese Effekte genau gemessen werden, ist dabei eine der zentralen Herausforderungen im System. Die Zertifizierung der Projekte sowie die Ausschüttung von Credits müssen außerdem strikten wissenschaftlichen Vorgaben folgen, um volle Integrität zu bewahren.

Käufer können schließlich diese Credits erwerben und zum Beispiel für die Erreichung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie oder -ziele nutzen.

Der Nature Credit Markt in Europa

Das Global Biodiversity Framework (GBF) hat Biodiversity Credits als wichtiges Instrument hervorgehoben, um mehr private Investitionen für den globalen Naturschutz zu mobilisieren. Damit setzte das GBF einen wesentlichen Impuls für die Entwicklung eines internationalen Nature Credit Systems – mit dem Ziel, Investitionen in den Natur- und Biodiversitätsschutz systematisch zu fördern. In der Folge hat sich eine zunehmende Dynamik entfaltet: Sowohl regulatorische als auch marktbasierte Systeme entstehen, die Nature Credits als ernstzunehmendes Finanzierungsinstrument für Biodiversitätsschutz etablieren.

Eine wesentliche Rolle nimmt die Europäische Union ein: Mit der „EU-Regulation on Carbon Removal and Carbon Farming“ hat sie einen freiwilligen Standard für CO2-Entnahme und -Reduktion eingeführt, der umfassende Anforderungen an Monitoring, Reporting und Verifizierung (MRV) stellt. Dabei ist insbesondere die für Carbon-Farming-Aktivitäten geltendeVerpflichtung zu zusätzlichen positiven Biodiversitätseffekten hervorzuheben.

Ergänzend etabliert die „Nature Restoration Regulation“ verbindliche ökologische Ziele und Standards für die Wiederherstellung degradierter Ökosysteme. Zwar werden Nature Credits darin nicht explizit benannt, die Regulierung schafft jedoch einen klaren rechtlichen Rahmen für naturbasierte Projekte.

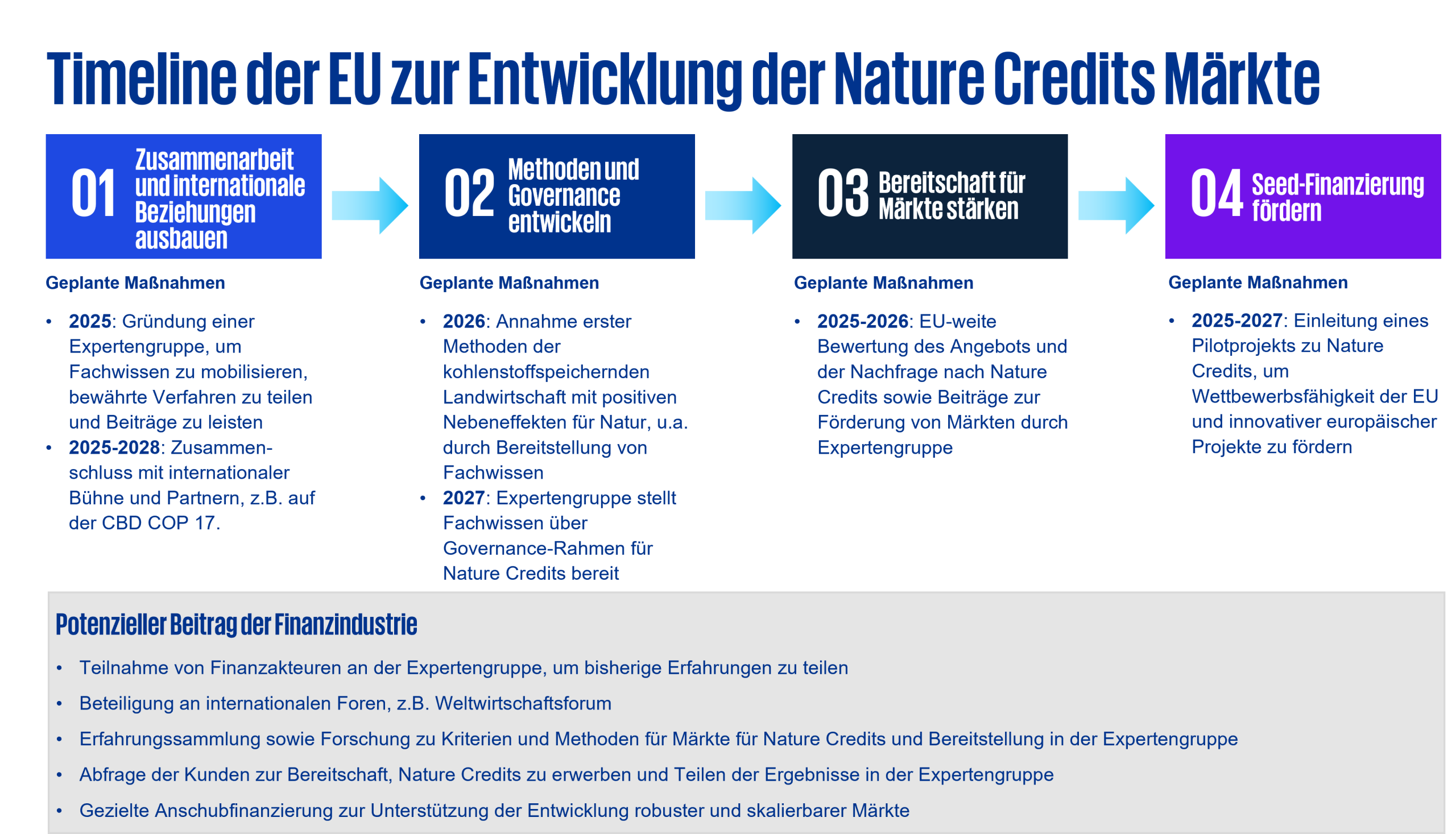

Mit der im Juli 2025 veröffentlichten „Nature Credits Roadmap“ legt die EU-Kommission einen mehrstufigen Zeitplan für die mittelfristige Ausgestaltung eines Nature Credits Marktes in Europa vor. Darin enthalten sind Maßnahmen für die Jahre 2025-2027, die die Kommission zur Marktentwicklung ergreifen möchte. Ein kooperativer Prozess und die enge Zusammenarbeit mit Mitgliedsstaaten, Interessensträgern und internationalen Partnern, der auf den Grundsätzen hoher Integrität, Transparenz und wissenschaftlich fundierten Beiträgen beruht, ist dabei entscheidend.

Welche Rolle kommt der Finanzindustrie zu?

Die zahlreichen Initiativen im Bereich Nature Credits der letzten Jahre verdeutlichen die hohe Relevanz und Notwendigkeit biodiversitätsorientierter Finanzierungen sowie das Interesse beteiligter Stakeholder. Neben Projektentwicklern, Zertifizierern und Unternehmen können auch Finanzinstitute ein zentraler Teil des entstehenden Nature Credit Systems sein und dabei unterschiedliche Rollen einnehmen.

- Finanzierer: Als Finanzierer stellen Kreditinstitute zweckgebundene Darlehen für Projekte bereit, die Nature Credits generieren, beispielsweise indem sie finanzielle Mittel für Landwirte zur Wiedervernässung von Mooren anbieten. Dabei leisten Finanzinstitute einen wichtigen Beitrag zur Initiierung solcher Vorhaben und legen das Fundament für Nature Credits Systeme und den Aufbau eines Pools für Nature Produkte, den sie in der Rolle als Intermediär weiter ausbauen.

- Intermediär: In der Rolle als Intermediäre können Finanzinstitute eine wichtige Infrakstruktur für den Handel mit Nature Credits schaffen. Dazu zählt der Aufbau von Plattformen, über die Nature Credits ge- und verkauft werden können. Darüber hinaus bringen sie ihre Expertise in die Preisbildung und Risikobewertung ein, zum Beispiel indem sie Marktdaten, Benchmarks und Analysen bereitgestellen. Zudem können Finanzinstitute auch Transaktionen zwischen den Projektentwicklern/ -Besitzern, z.B. Landwirten, und den Investoren, wie z.B. Unternehmen, ermöglichen sowie Zahlungen und die Übertragung der Credits abwickeln. Damit kommt ihnen eine wichtige Vermittlerrolle zu, die zum Aufbau eines potenziellen Zukunftsmarktes beiträgt und Credits als wichtiges Tool zur Umsetzung von Biodiversitätsambitionen der Realwirtschaft fördert.

- Käufer: Neben den Rollen als Finanzierer und Intermediäre kann das Finanzinstitut auch selbst Nature Credits erwerben und für ihre eigenen ESG-Ziele oder zur Reputationssteigerung einsetzen. Dabei sollten Nature Credits aus zertifizierten Projekten stammen, um Greenwashing-Vorwürfe

- Beratung und Due Diligence: Schließlich können Finanzinstitute aufbauend auf der Intermediärs-Rolle auch beratende Funktionen einnehmen und beispielsweise bei der Bewertung der ökologischen und sozialen Integrität von Projekten unterstützen sowie das Monitoring, Reporting und Verification (MRV) überwachen. Damit tragen sie nicht nur entscheidend zur Sicherstellung von Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit der Projekte bei – zentrale Voraussetzungen für Glaubwürdigkeit und Vertrauen -, sondern unterstützen ihre Kunden auch aktiv bei der Transformation zu natur-positiven Investitionen.

Maßnahmen zur Generierung von Nature Credits

Für ein funktionierendes Nature Credits System wird es entscheidend sein, die richtigen Projekte und Maßnahmen zu fördern, die einen positiven Beitrag zur Natur leisten können. Diese können in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Gebäude und Infrastruktur sowie den Regionen Küsten und Meere verortet sein und dabei unterschiedliche Wirkungen erzielen. Die nachfolgende Tabelle gibt Beispiele für potenzielle Projektaktivitäten und Maßnahmen, die im Rahmen eines Nature Credits Systems zunächst zertifiziert und dann handelbar gemacht werden könnten.

Warum sich eine frühe Auseinandersetzung mit Nature Credits für Finanzinstitute lohnt

Nature Credits bieten Finanzinstituten die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen, die sowohl ökologisch wirksam als auch wirtschaftlich relevant sein können. Wer sich früh in die Entwicklung dieses entstehenden Marktes einbringt, gestaltet nicht nur die zukünftige Monetarisierung innovativer Biodiversitäts-/ Nature-Produkte mit, sondern positioniert sich auch langfristig als zukunftsorientierter Akteur im Wettbewerb.

Die EU-Roadmap zu Nature Credits setzt klare Impulse zur Marktbildung und unterstreicht die Relevanz des Themas für die Finanzindustrie. Institute, die sich frühzeitig mit Nature Credits auseinandersetzen, schärfen ihre strategische Ausrichtung und positionieren sich bei ihren Kunden und Stakeholdern als Vorreiter in einem dynamischen Umfeld. Entscheidend dafür sind der systematische Aufbau interner Analyse- und Bewertungsfähigkeiten, die Prüfung konkreter Pilotprojekte sowie der Start eines Dialogs mit technischen, naturschutzfachlichen und projektbezogenen Partnern. Pioniere sammeln frühzeitig relevante Erfahrungswerte, Netzwerke und Sichtbarkeit bei betroffenen Kunden.

Um diese Chancen zu nutzen, braucht es ein fundiertes Vorgehen. Wichtig sind vor allem die präzise Messbarkeit von Biodiversitätswirkungen, einheitliche Standards sowie die Vermeidung von Doppelanrechnungen. So lassen sich Risiken zu minimieren, Prozesse effizient gestalten – und Greenwashing vorbeugen.

Finanzinstitute, die Nature Credits bereits heute als „Zukunftsthema“ erkennen, positionieren sich nicht nur als Pioniere, sondern legen auch den Grundstein für nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Die gezielte Auseinandersetzung mit Nature Credits bietet die Chance, das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und gleichzeitig einen messbaren Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt zu leisten.

Dieser Artikel ist entstanden mit Mitwirkung von Julia Kirr.