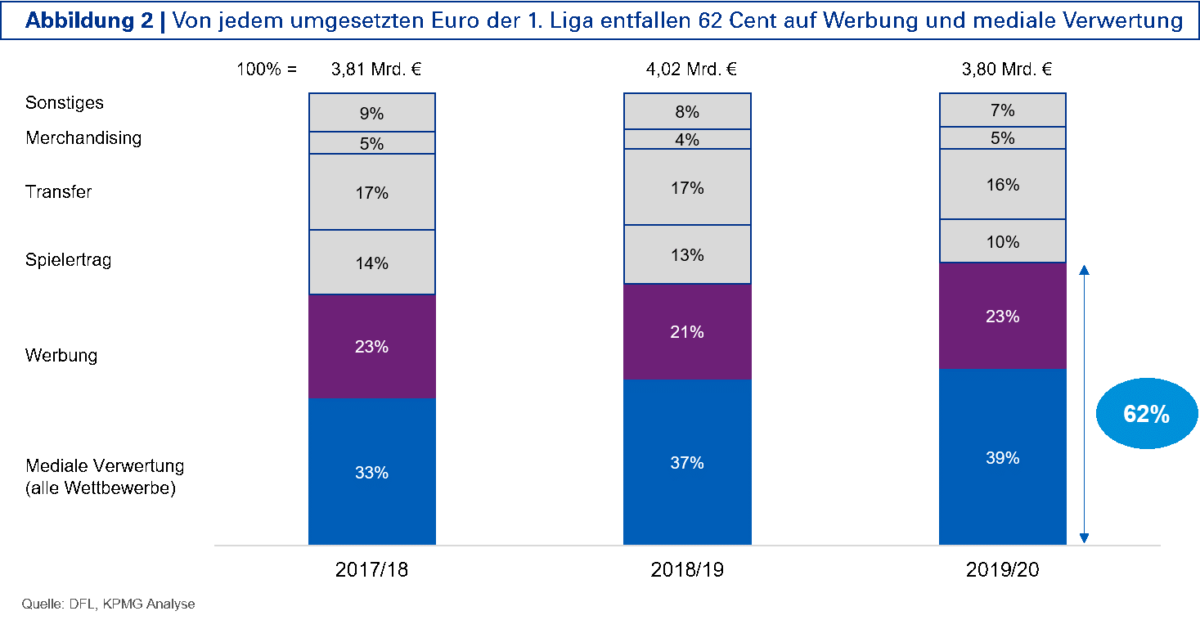

Zusammen stellen die Erlöse aus medialer Vermarktung, Werbung und des Spieltags mehr als 70 Prozent der Gesamteinnahmen des Lizenzfußballs. Dies bringt zwei Herausforderungen mit sich: Zum einen gelangen Klubs dadurch in eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Erlösquellen. Zum anderen ist besonders aus diesen Bereichen in Zukunft nur noch wenig Wachstum zu erwarten. Die kürzlich neu versteigerten TV-Rechte erbringen ab der Saison 2021/22 nur noch 4,4 Milliarden Euro (bis 2024/25) statt 4,64 Milliarden Euro bei der letzten Versteigerung. Zusätzlich stagnieren die Ticketeinnahmen seit mehreren Jahren (520,6 Millionen Euro in der Saison 2014/15 versus 520,1 Millionen Euro in der Saison 2018/19), die Erlöse aus Merchandising sind teils sogar rückläufig. Der zusätzlich in vielen Klubs eher niedrige Digitalisierungsgrad äußert sich auch in geringen Erlösen aus digitalen Kanälen. Da allerdings gleichzeitig zur bislang positiven Umsatzentwicklung auch die Kosten (insbesondere Personalkosten) gestiegen sind, sind einige Klubs während der Corona-Krise aufgrund ausbleibender Umsätze innerhalb kürzester Zeit in finanzielle Schieflage geraten. Dies zeigt allein aus der Perspektive des Risikomanagements die Notwendigkeit einer strategischen Diversifizierung der Erlösquellen. Neue digitale Geschäfts- und Ertragsmodelle ermöglichen den Weg dorthin.

Fußballklubs sind mittelständische Unternehmen – große Unterschiede zwischen Klubs erfordern individuelles Vorgehen

Professionelle Fußballklubs werden angesichts von durchschnittlichen Umsätzen jenseits von 200 Millionen Euro in der Bundesliga gemanagt wie mittelständische Unternehmen. Dabei sind allerdings nicht alle Klubs gleich. Zum einen unterscheiden sich die Umsätze stark: Während die Spitzenklubs teils mehr als 700 Millionen Euro pro Jahr erlösen, werden auf den hinteren Rängen lediglich mittlere zweistellige Millionenumsätze erzielt. Zum anderen unterscheidet sich die Gesellschaftsstruktur zwischen 24 kapitalgesellschaftlich geführten Unternehmen (AGs, GmbHs etc., davon 14 in der ersten Bundesliga) und zwölf eingetragenen Vereinen (e.V.s, davon vier in der ersten Bundesliga). Diese teils völlig unterschiedlichen Voraussetzungen einzelner Klubs erfordern individuelle Wege zum Erfolg.

Bisher stehen viele Klubs noch am Anfang der Umsetzung neuer Geschäfts- und Ertragsmodelle und schöpfen bestehendes Potenzial noch nicht aus. Erfolgreiche Beispiele einzelner Klubs und Organisationen sind somit noch eher die Ausnahme.

Eintracht Frankfurt ermöglicht mit dem regionalen B2B2C-Marktplatz Vereinspartnern über seine Fans digitales Neugeschäft und zeigt damit eine mögliche Stoßrichtung auf. Die App „mainaquila“ bündelt alle digitalen Services der Eintracht und personalisiert diese zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Fans. Die Fans erhalten maßgeschneiderte Produkte der Vereinspartner angezeigt. Erlöse werden über Affiliate- und Revenue-Sharing-Modelle mit den Partnern generiert. Gleichzeitig nutzt der Verein seine Position als emotionaler Anziehungspunkt der Region und ergreift die Chance, sich mittels digitaler Technologien regional, national und international weiterzuentwickeln.

Mögliche Handlungsoptionen für Smart-Stadium-Geschäftsmodellinnovationen werden anhand der Johann Cruyff Arena in Amsterdam ersichtlich. Die Organisation ist davon überzeugt, dass zukünftige Smart Cities besonders von der effektiven Zusammenarbeit in Ökosystemen geprägt werden. Deswegen hat die Arena einen offenen digitalen Marktplatz für Entwicklung, Testing und Umsetzung innovativer Ideen entwickelt, um nachhaltige Produkte, Dienstleistungen oder Infrastrukturen durch integrierte und vernetzte Technologien zu ermöglichen. Exemplarische Lösungen sind unter anderem das Ausspielen von Parkraumverfügbarkeiten oder ÖPNV-Routenempfehlungen, sensorbasiertes Monitoring diverser Stadionaspekte wie beispielsweise der Grasqualität oder Fansicherheit sowie das Entwickeln einer auf recycelten Batterien von Elektroautos basierenden Stromversorgung.

Neben dem Erschließen neuer können auch bestehende Erlösquellen effektiver monetarisiert werden. Beispielsweise bleiben schätzungsweise in der Bundesliga pro Spiel ca. 10 % der verkauften Stehplätze ungenutzt. Dadurch entgehen den Klubs angesichts der hohen Ticketnachfrage nicht nur mögliche Ticketverkäufe an andere Fans, sondern auch die am Spieltag erzielten Umsätze bei Catering und Merchandising. Zur Lösung dieser Herausforderung haben erste Klubs Systeme zur dynamischen Optimierung von Preisen und Platzverfügbarkeiten im Einsatz. Das damit erreichbare Umsatzpotenzial wird auf mehrere hunderttausend Euro pro Klub und Saison geschätzt. Auch wenn die Technologie aktuell ausschließlich im Stehplatzbereich erprobt ist, werden in Zukunft auch das sitzplatzgenaue Ermitteln der Anwesenheitswahrscheinlichkeit der Fans und damit das Ausweiten auf das gesamte Stadion möglich.

Die Beispiele zeigen verschiedene Ansatzpunkte zum Erweitern der bestehenden oder sogar Entwickeln gänzlich neuer Geschäftsmodelle. Deren Umsetzung erfordert allerdings nicht zwangsläufig einen hohen Ressourceneinsatz, jedoch ein strukturiertes und konsequentes Vorgehen. So hat der VfL Bochum als erster Zweitligist mit der Medienplattform OneFootball eine strategische Kooperation geschlossen mit dem Ziel, die Gruppe der VfL-Sympathisanten besser zu erreichen und stärker an den Klub zu binden. Während der Klub das Pay-per-view-Modell der Plattform bewirbt, erhält er gleichzeitig die Chance über exklusiv ausgespielten Content neue Leads zu generieren.

Damit Fußballklubs die skizzierten Herausforderungen erfolgreich bestreiten, haben wir vier Ansätze identifiziert, die zur Steigerung der Erfolgswahrscheinlichkeit beitragen können:

In vier Schritten das Runde ins Eckige befördern

1.Strategische Positionierung und Potenziale bestimmen:

Damit alle Beteiligten das gleiche Verständnis der Situation und Zielsetzung haben, ist eine Ist-Analyse hinsichtlich der strategischen Positionierung sowie der wirtschaftlichen Möglichkeiten und Potenziale unerlässlich. Schließlich hat ein internationaler Multimediaverein aus einer Millionenstadt andere Voraussetzungen als ein Traditionsverein aus der Kleinstadt.

2.Lösungsräume für Geschäftsmodelle analysieren und Konzept (weiter-)entwickeln

Für die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells eignet sich die Strukturierung entlang der Dimensionen Mannschaft, Stadion sowie Fans. Jede dieser Dimensionen bringt in sich eigene Möglichkeiten in Bezug auf Zielkunden als auch für die ausgewählte Zielgruppe relevante Leistungsangebote mit, zum Beispiel von der Analyse und Nutzung der Leistungsdaten der Spieler über die Digitalisierung der Arena bis zur Professionalisierung des Fan-Engagements. Einen Startpunkt dafür kann das Identifizieren verfügbarer Fähigkeiten und Assets sowie möglicher neuer Zielkunden für bestehende Angebote bilden. Zusätzlich gilt es, relevante Partner zu finden, um gemeinsam die Wertschöpfung zu steigern und ein für alle Seiten lukratives Angebot festzulegen.

3.Ertragsmodell festlegen

Das Ertragsmodell entscheidet über die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Deswegen müssen Erträge und Kosten des Geschäftsmodells in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Auf der Erlösseite sollten drei Fragen im Fokus stehen:

1) Welche Leistung wird welchem Kundensegment wie angeboten?

2) Wer zahlt für diese Leistung?

3) Auf welcher Preisbasis wird wie häufig abgerechnet?

Die Antworten darauf müssen mit der zur Leistungserbringung anfallenden Kostenstruktur in Einklang gebracht werden, damit sich das gesamte Geschäftsmodell wirtschaftlich rentiert. Dafür ist ein Verständnis für die Kostenarten, die Verteilung der Kosten im Zeitverlauf und mögliche erzielbare Skaleneffekte fundamental.

4.Use-Case-Pilot identifizieren und Maßnahmen festlegen

Zum Abschluss gilt es, einen ersten Anwendungsfall mit hoher Relevanz zu identifizieren und daran das Geschäftsmodell zu verproben. Nach erfolgreichem Testen anhand festgelegter Kriterien erfolgt anschließend die Skalierung in weitere Anwendungsfälle.

König Fußball regiert die Welt – noch. Angesichts des Veränderungsdrucks sollten Profiklubs zügig den Blick in die Zukunft richten und schnell mit dem Erarbeiten neuer digitaler Geschäftsmodelle beginnen, um auch in Zukunft Trophäen gen Himmel strecken zu können. Auch wenn die damit einhergehende Weiterentwicklung ein intensiver Prozess sein wird, führt kein Weg an Innovationen vorbei – wenn Profiklubs langfristig erfolgreich sein wollen.

Co-Autor: Tobias Pingel

E-Mail: tpingel@kpmg.com