In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stellen viele Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit auf den Prüfstand. Die Ergebnisse der KPMG Performance Studie 2025 zeigen: Die Veränderungsbereitschaft ist hoch. Unternehmen in Deutschland sehen auf breiter Front Handlungsbedarf. So nehmen 68 Prozent der Befragten eine steigende Wettbewerbsintensität wahr, die gezielte Maßnahmen zur Leistungssteigerung erforderlich macht.

Aus der Studie lassen sich Erfolgsfaktoren zum Steigern der Unternehmensperformance ableiten, die auch in unseren Interviews mit Entscheidungsträgern hervorgehoben wurden. Drei Grafiken machen deutlich, wo die größten Hebel – und zugleich die häufigsten Hürden – liegen: bei der Datennutzung, im Maßnahmenmix und in der konsequenten Umsetzung.

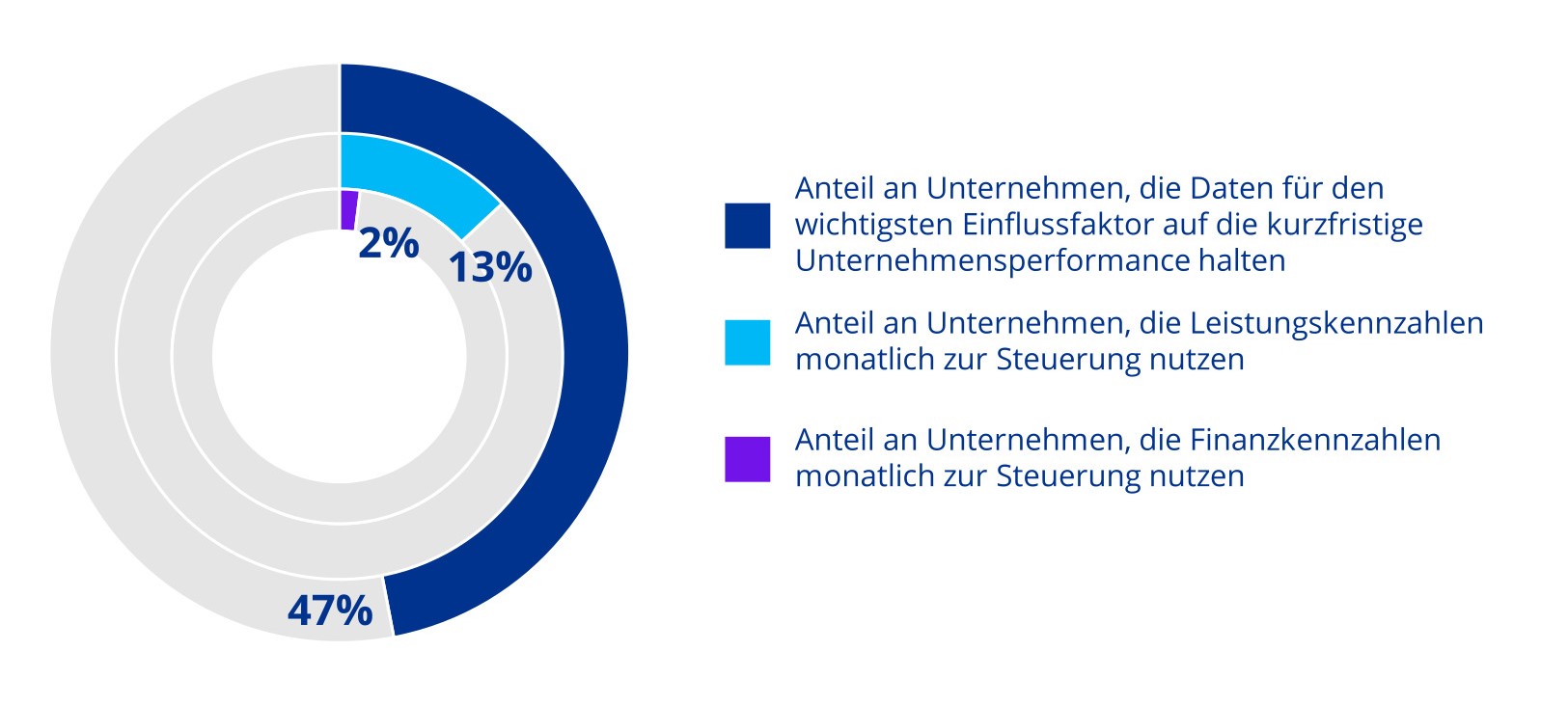

1. Datentransparenz schaffen

47 % der Befragten halten entscheidungsrelevant aufbereitete Daten für den wichtigsten Einflussfaktor auf die kurzfristige Unternehmensperformance – doch lediglich 13 % nutzen regelmäßig Leistungskennzahlen und nur 2 % greifen monatlich auf Finanzkennzahlen zurück. Quelle: KPMG Performance Studie 2025

Eine verlässliche und entscheidungsrelevante Datenbasis gilt inzwischen als zentraler Hebel zur kurzfristigen Leistungssteigerung. Doch obwohl die strategische Bedeutung unbestritten ist, bleibt die regelmäßige Nutzung von Leistungs- und Finanzkennzahlen in der Praxis die Ausnahme. Die Lücke zwischen vorhandenen Daten und deren systematischer Auswertung zeigt, dass viele Unternehmen ihr Potenzial zur datenbasierten Steuerung noch nicht ausschöpfen.

Hier liegt die Vermutung nah, dass viele Management-Teams den Herausforderungen eines volatilen Geschäftsumfelds aufgrund von Informationsdefiziten nicht in vollem Umfang gerecht werden können. Das Optimieren der Datenbasis ist essenziell, um durch verbesserte Transparenz fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Dabei sind die relevanten Rohdaten in vielen Fällen bereits vorhanden – nun gilt es, diese systematisch zu nutzen.

Ein zentrales Steuerungsinstrument in kritischen Unternehmensphasen ist die integrierte Unternehmensplanung. Sie erweitert die klassische Planung der Gewinn- und Verlustrechnung um die oft fehlende Bilanz- und insbesondere die Cashflow-Planung. Damit lassen sich finanzielle Auswirkungen verschiedener Szenarien – etwa Worst-Case-Analysen, Stresstests oder Working-Capital-Maßnahmen – präzise simulieren. Verlässliche Cashflow-Prognosen sind dabei nicht nur für fundierte Entscheidungen in unsicheren Zeiten essenziell, sondern auch, weil Stakeholder zunehmend detaillierte und belastbare Analysen einfordern.

Wichtig ist dabei ein pragmatisches Vorgehen: Während in bestimmten Bereichen eine detaillierte Betrachtung notwendig ist, sollte klar abgegrenzt werden, wo ein flexibler, praxisnaher Ansatz ausreicht.

2. Maßnahmenprogramm zielgerichtet ausgestalten

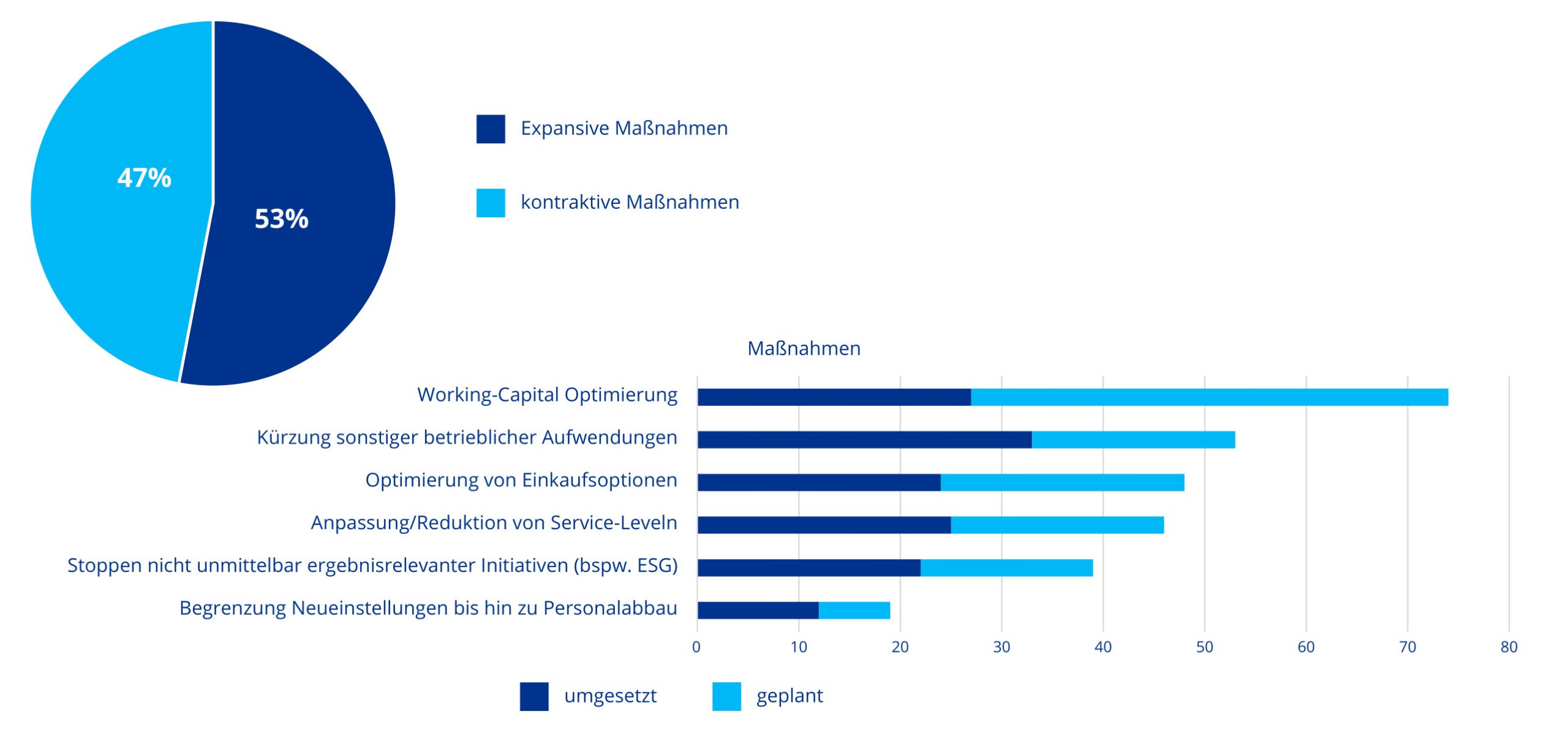

Auf die Frage, welche Maßnahmen zur Performance-Steigerung derzeit umgesetzt oder geplant sind, entfielen 53 % der Nennungen auf expansive (wachstumsorientierte) und 47 % auf kontraktive (kostenreduzierende) Ansätze. Besonders im Fokus stehen Working-Capital-Optimierung sowie Kostensenkungen bei Aufwendungen und Einkaufsoptionen. Quelle: KPMG Performance Studie 2025

Nachhaltiger Unternehmenserfolg erfordert eine ausgewogene Strategie, die nicht nur auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern auch eine konsequente Kostenkontrolle einschließt. Diese Erkenntnis spiegelt sich in der Einschätzung der befragten Expertinnen und Experten wider: Auf die Frage, welche Maßnahmen zur Performance-Steigerung derzeit umgesetzt werden oder kurzfristig geplant sind, entfielen 53 Prozent der Nennungen auf expansive und 47 Prozent auf kontraktive Maßnahmen.

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass Unternehmenslenker die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Gelegenheit betrachten, notwendige – wenn auch mitunter unpopuläre – Maßnahmen konsequent umzusetzen.

Besonders im Fokus steht das Working Capital: 74 Prozent der befragten Unternehmen haben bereits Maßnahmen zur Optimierung angestoßen oder planen dies für das laufende Jahr. Doch auch die oben genannten unpopulären Kostenmaßnahmen stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Rund die Hälfte der Entscheiderinnen und Entscheider beschäftigt sich mit dem Kürzen sonstiger betrieblicher Aufwendungen (53 Prozent) oder dem Optimieren von Einkaufsoptionen, beispielsweise durch Outsourcing (46 Prozent). Selbst strukturelle Anpassungen sind kein Tabu mehr: 19 Prozent der Unternehmen planen Maßnahmen zur Personalkostensenkung, wie Einstellungsstopps oder Personalabbau – oder haben diese bereits umgesetzt.

3. In Umsetzung investieren

Knapp drei Viertel der CEOs schätzen Maßnahmen zur Performance-Steigerung als schwer umsetzbar ein – vor allem mangelt es Konsequenz und klarer Verantwortlichkeit. Quelle: KPMG Performance Studie 2025

Der Erfolg jeder Maßnahme hängt von ihrer konsequenten Umsetzung ab. Knapp drei Viertel (13 von 18) der in der Studie genannten möglichen Maßnahmen zur Performance-Steigerung werden von CEOs als „sehr schwer“ oder „eher schwer“ umsetzbar bewertet. Selbst vermeintlich einfache Maßnahmen, wie das Stoppen nicht ergebnisrelevanter Initiativen, halten lediglich 50 Prozent der Befragten für leicht umsetzbar.

In der Praxis zeigt sich, dass Unternehmen oft umfangreiche Ressourcen in die Planung investieren – jedoch in der Implementierung scheitern. Eine separate Expertenbefragung von Nordantech („Shifthappens 2024“) zeigt: Nur 5 Prozent der Fachleute beobachten Umsetzungsquoten von über 80 Prozent, ein Viertel schätzt die Zielerreichung auf maximal 60 Prozent.

Der Hauptgrund: Die Umsetzung wird häufig nicht konsequent gesteuert. Oft übernimmt schlicht, wer gerade Kapazitäten frei hat – ohne die nötige fachliche Qualifikation oder klare Zuweisung von Zuständigkeiten. Das führt zu mangelnder Verbindlichkeit, inkonsistenter Steuerung und geringerer Wirkung – gerade in einem kulturellen Umfeld, das Veränderungen eher skeptisch gegenübersteht.

Was hilft: Die Einrichtung eines zentralen, starken Project Management Office (PMO) mit direkter Reportingline zum C-Level. Wichtig ist, das PMO mit Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern zu besetzen, die über umfassende Durchgriffsrechte verfügen. Zusätzlich braucht es klare Verantwortlichkeiten bei den fachlichen Umsetzungsverantwortlichen, gezielte Incentivierung sowie kontinuierliche Erfolgskontrolle.

In der Praxis hat sich zudem der Einsatz spezialisierter Tools bewährt, um Fortschritte sichtbar zu machen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern – und so die nachhaltige Wirkung zu sichern.